資料1:体力低下 ➡ 学習意欲、生きる力の低下

身長、体重など子どもの体格は向上しているにもかかわらず、体力・運動能力が低下している。

(「子どもの体力の現状と将来への影響」文部科学省、2016)

最近の子どもは、靴ひもを結べない、スキップができない、自分の身体を操作する能力も低下

(スポーツ庁「子供の体力向上ホームページ」)

| 小5年(10歳) | S60 男子 | H28 男子 | S60 女子 | H28 女子 |

|---|---|---|---|---|

| 身長・体重 | 137.7・32.8 | 138.83・33.9 | 138.8・33.1 | 140.05・33.8 |

| ボール投げ | 29.94 | 22.41 | 17.6 | 13.8 |

身長、体重など子どもの体格は向上しているにもかかわらず、 体力・運動能力が低下している

欲求充足(達成感)がなければ、運動を好きにならない。

投能力低下がもっとも著しい ⇒ 運動が楽しくない

欲求充足(達成感)がなければ、運動を好きにならない。

資料2:体力・運動能力低下の背景

・知育主義(お勉強)、室内遊びの増加(ゲーム)

・外遊びの減少

・空き地や生活道路など身近な遊び場の減少

・少子化による仲間の減少(兄弟がいない)

・年代の違う子ども同士の交流(地縁)の減少

・親子での運動(キャッチボールなど)の減少

今の子どもは遊ぶ選択肢が無限にある。

一方で、運動機会の選択肢は減っている。

資料3:子供のうちに獲得するべき能力

「フィジカルリテラシーの考え」

フィジカルリテラシーの獲得がスポーツ参加・健康へのカギ

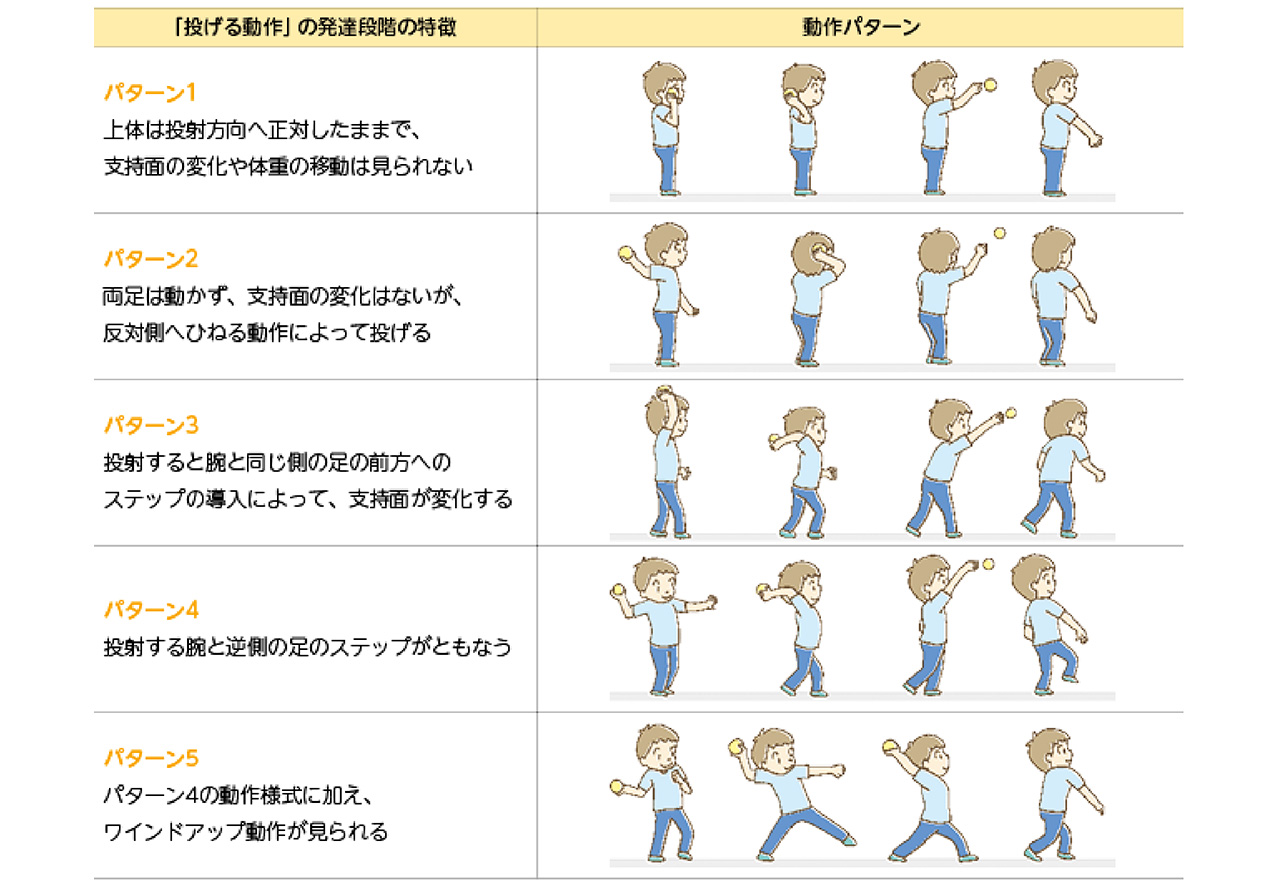

資料4:投技能の幼稚化

3歳から6歳ごろの投運動パターン

◎2007年の年長児の投能力が、1985年の年少児の段階、動作が未発達のままでいる幼児が多く存在する。

資料5:投げる運動能力の発達

投球動作の発達には未就学時期(6歳より前)にボール運動を経験している必要があり、

就学時の投球能力の有無が、生涯におけるスポーツ参加、社会性に影響。

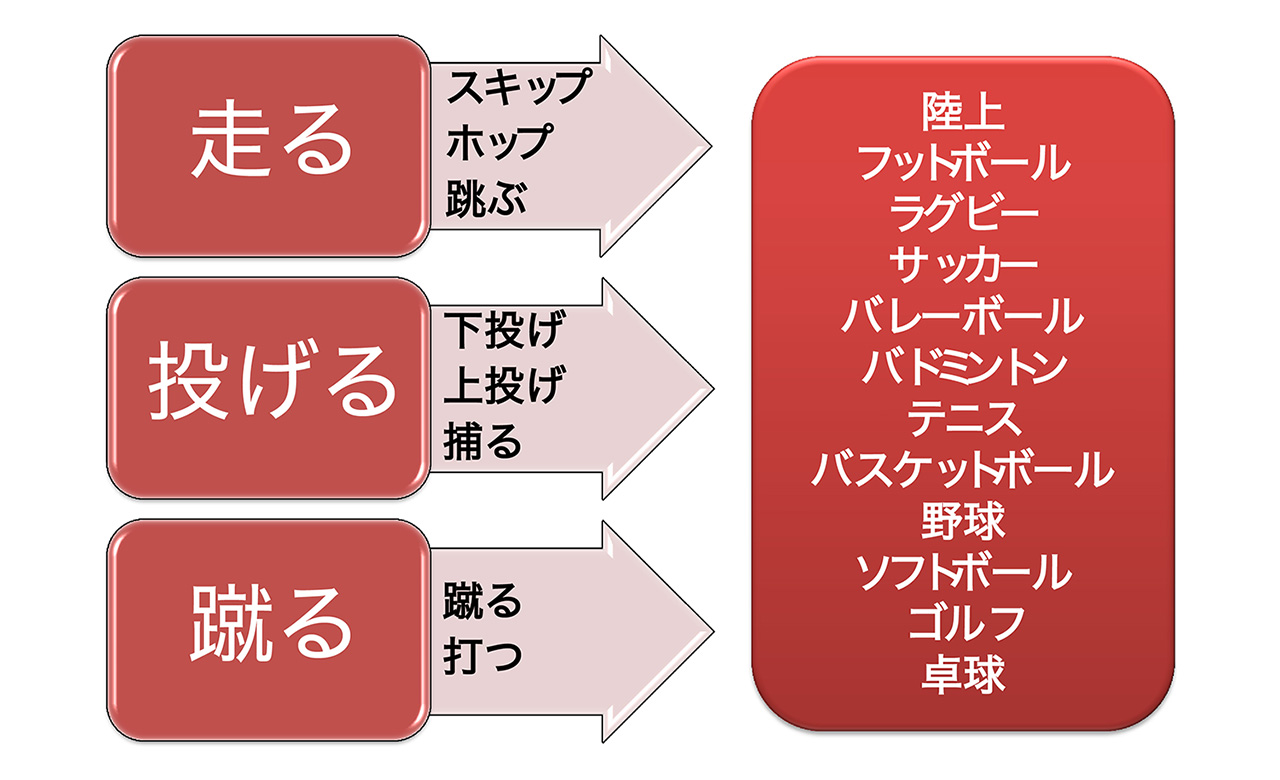

◎小学校入学時点で「投げの技能」がなければ、あらゆるスポーツへの参加が減少する。

・身体能力発達において、投球動作は男子であれば5.5歳、女子は8歳までに運動動作を身につけることが望ましい。60%以上の子どもがこの時期までに発達していることから、この年齢が示されている。(Seefeldt, 1982;Higgs, 2014) ・健常幼児を対象とした基本運動動作のアセスメントにおいて、投球動作の「腕を後ろに引き投げる側と逆側の足を踏み出して投げる」運動機能の獲得は、5~6歳とされている。(勝二、2011)

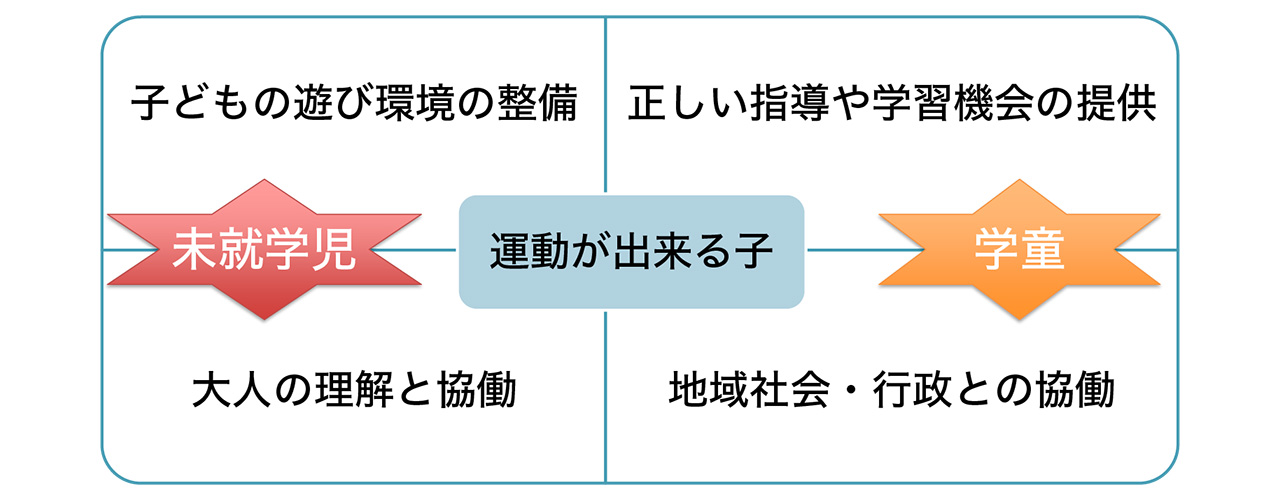

資料6:運動能力を伸ばすには?!

1 自由運動での経験・運動学習(自由に遊ぶ!)

2 運動発達期(適時性)の機会(幼いうちから!)

3 欲求充足を感じる運動(親子の幸福感!)

資料7:なぜ投げるの?投球運動の重要性

◎投動作はバランスのとれた運動能力につながる。

◎手を使う運動の減少は、身体の発達だけではなく脳や心の発達への影響が危惧される。

投運動はあらゆるスポーツ活動につながる。

◎脳への刺激が大きくやる気、活力に影響する。

・幼少期の運動能力発達は、その後の人生におけるあらゆる経験機会に多大な影響を及ぼす(Haubenstricker, 1986)

・幼少期に基礎的な運動能力を発達させた子どもは、就学前からスポーツ運動が活発である。(Williams, 2008)

・健全な脳の発達には、幼少期に基礎となる運動、感覚の体験による刺激を得ていることが必要である(Greenough,1992)

【結論】

「投げる運動が心身の健全な発育を促す」

▼球活.jpでは「親子 de キャッチボール」を展開・推進しています。